跟着蒙曼游桂博:展品背后的故事(一)

字体大小:大中小

11月8日,著名学者蒙曼教授走进桂林博物馆,在跨越千年的文物长廊中驻足凝望。从先秦青铜器的神秘纹饰到宋代瓷碗的温润釉光,她以独特的视角,为我们揭开了展品背后深藏的“大一统”叙事——一段关于文明交融、边疆治理与文化认同的岭南史诗。

●蛇戏蛙纹铜尊:青铜器中的文明对话

在恭城秧家村出土的春秋青铜器群中,一件蛇戏蛙纹铜尊引起了蒙曼教授的特别关注。它与同出的鼎、罍、卣等33件青铜器共同见证着一段重要的文化交融史。

尊体纹饰极具张力,双蛇盘曲昂首,青蛙悬贴其间,跨越地域的纹饰组合融合了中原文化、楚文化、越文化,是先秦桂林地域文化交流、民族融合的生动体现,蒙曼教授由此引申出湘桂走廊“东南通绝域,西北有高楼”的重要历史地理意象。

“西北有高楼”象征着中原成熟的礼乐文明,而“东南通绝域”正指向湘桂走廊这条连接中原与岭南的交通孔道。这条走廊是文明交融的桥梁:中原的礼制文明沿此南下,与本地信仰创造性融合,诞生了独具魅力的瓯骆文明;百越文化也通过这条通道,主动吸纳中原礼乐精髓。它证明在秦始皇统一岭南之前,深层次的文化融合已然展开,为后世政治上的“大一统”奠定了坚实的文化根基。

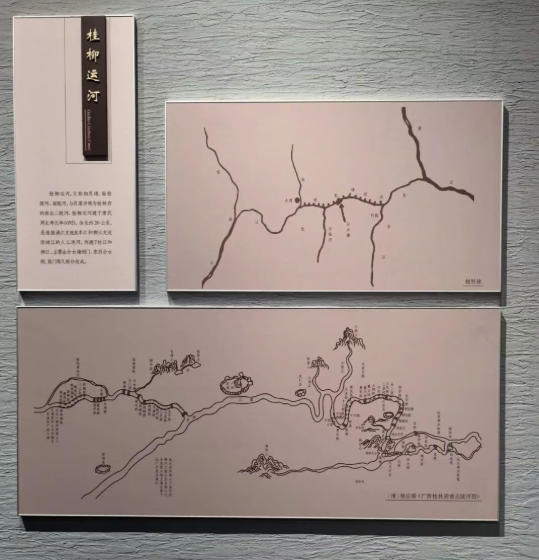

●相思埭:运河里的南北诗篇

站在唐代相思埭(桂柳运河)示意图前,蒙曼的目光中流露出对这项千年工程的赞叹。她特别提及“相思埭”这个充满诗意的名字——“埭”原指水中的大石,而“相思”二字更让这条运河承载了超越工程本身的人文情怀,让这段历史在诗意的命名中愈发鲜活。

这条仅三十余里的运河,堪称唐代的"超级工程"。它北接灵渠联通长江水系,西贯柳江、黔江直抵云贵高原,激活了唐帝国版图上的关键“毛细血管”。来自中原的士卒、官吏、商旅与工匠,自湘江过灵渠、下漓江,至桂林后无需陆路辗转,便可借相思埭驶入柳江,深入西南腹地。

相思埭的修建,标志着中央政权对岭南地区治理思维的深刻转变——从军事控制转向系统的行政开发与经济社会管理。这条水道输送的不仅是粮秣、布帛与瓷器,更承载着中央政令、农耕技术与儒家文教;而西南的物产、民情与民族的认同,也沿此水路汇入中原,形成双向的文化激荡。

如今,相思埭的航运功能虽已消减,其水域遗存演变为会仙湿地,成为国家级湿地公园。这一转变体现了古人遗产在当代的新意义:从国家工程到生态宝藏,为今天桂林的文旅融合与生态发展注入了深厚的历史底蕴。

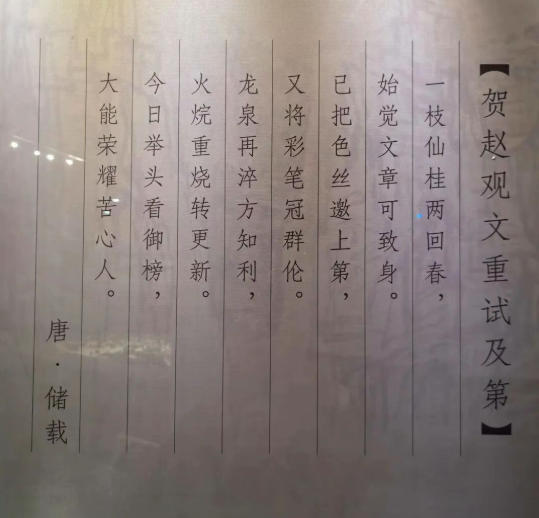

●《贺赵观文重试及第》:金榜上的文运南兴

驻足于唐代诗人褚载的《贺赵观文重试及第》诗篇前,蒙曼眼中闪烁着欣喜的光芒。她一连说了好几声“得意”,这“得意”并非骄矜,而是一种对文脉传承、寒窗得偿的深切共鸣。诗云:

一枝仙桂两回春,始觉文章可致身。

已把色丝邀上第,又将彩笔冠群伦。

龙泉再淬方知利,火烷重烧转更新。

今日举头看御榜,大能荣耀苦心人。

在唐代,岭南仍被视为“瘴疠之地”,赵观文能在全国科举中脱颖而出,并经“重试”确认才华,彻底破除了地域偏见。蒙曼教授特别指出诗中精妙的典故运用:“‘一枝仙桂’取自‘蟾宫折桂’的意象,喻指赵观文两度科场拼搏终获成功;‘龙泉再淬方知利’则生动刻画了他历经复核考试后,才华愈显锋芒的过程。”并特别强调结尾句“今日举头看御榜,大能荣耀苦心人”的深刻内涵——赵观文重试及第的事迹,极大地鼓舞了所有寒窗苦读的学子,传递着不畏挫折、坚持理想的精神力量。

这一成功典范促使桂林乃至整个岭南文风日益昌盛,书院林立。科举制度将边疆知识分子吸纳到以儒家思想为核心的国家治理体系中,使汉文化南传从被动教化转变为岭南士人的主动追求,强化了文化认同与政治统一。

●金翅鸟建筑构件:寺观上空的丝路翼影

途经桂州窑展柜时,一件金翅鸟形建筑构件瞬间吸引了蒙曼教授的注意。她欣喜地指出,金翅鸟是佛教的一个重要意象,而眼前这一件的造型尤为典型。

这只金翅鸟建筑构件于1988年出土桂林南郊的唐代桂州窑遗址。它头冠高耸,耳垂丰满,蛇颈优雅修长,钩喙锐利,双翼宽大舒展,尾羽高翘如莲花花瓣,整体造型既灵动又庄严,尽显唐代工匠非凡的想象力与技艺。此类构件常用于佛寺殿顶,是唐代桂林佛教兴盛的生动见证。

金翅鸟,梵名迦楼罗,也称大鹏金翅鸟,既是印度教主神毗湿奴的坐骑,亦为佛祖的八大护法之一,象征忠诚与正义。桂林地处湘桂走廊要冲,北接中原,南通海港,是陆、海丝绸之路的重要连接点。这件金翅鸟构件,既见证了佛教东传的历程,也展现了本地工匠对外来文化的创造性转化。它雄踞佛寺殿顶的姿态,恰如一个文明交汇的象征——外来信仰与本土工艺在此完美融合,共同绘就了唐代桂林多元包容的文化图景。

●严关窑瓷碗:古关口的历史见证

蒙曼教授将目光停留在一只只宋代严关窑出土的瓷碗上。这些碗虽无繁复的纹饰,却蕴含着极不平凡的历史信息。

严关窑是迄今发现的广西最早烧造乳光釉产品的瓷窑,产品以日常生活用器为主,其中最美者当属流淌花釉,自然生动、变化万千、美不胜收。

然而,真正让这些瓷碗承载厚重历史的,是其出土地“严关”的特殊地位。严关位于桂林市兴安县,始建于秦汉,是广西现存最古老的关隘。这里不仅是地理分界线——宋代《岭外代答》载“朔雪不过关”;更是历史见证者:从秦始皇戍五岭,到南宋抗元、南明抗清,无数军事行动在此上演。南宋德祐二年,元军攻破严关后桂林城陷,严关窑停烧,窑工流散反而促进了制瓷技术在桂北、桂中等地区的广泛传播。

这些普通瓷碗,或许是守关戍卒的饭食之具,抑或能慰藉南下文人的乡愁。它既是边疆日常生活的见证,更是严关作为军事要塞、文化通道的缩影。中央政权对岭南的经略,不仅体现在城池镇守,也渗透在每一处窑火与每一件商品中。

这些展品,如同一把把钥匙,共同开启了理解“中国何以中国”的宏伟之门。从先秦纹饰的文明对话,到唐宋时期的运河动脉、科举文脉与边关商路,桂林生动展现了中华文明多元一体的壮阔图景。蛇蛙共舞的铜尊铭刻文化认同,贯通南北的相思埭跃动统一脉搏,状元及第的诗篇树立文教丰碑,严关窑瓷碗沉淀边疆融入的日常。这片土地的叙事,是中华民族共同体成长史诗中不可或缺的壮丽篇章,穿越时空,至今仍在漓水之畔久久回响。

撰稿:田甜

编辑:夏彬洋

审核:刘琼 韦卫能